戸次地区で「家族の歯を生涯守る」歯医者さん「さわみや歯科医院」の「歯周病の治療と予防」のご案内ページです。

- ホーム

- 歯周病の治療と予防

日本人の国民病「歯周病」の治療と予防

このページでは、「日本人の国民病」とも言われている歯周病の治療と予防についてご紹介します。歯周病は、歯だけではなく全身にも影響を及ぼす病気ですが、早期発見が難しいので、知らないうちに末期になっていることもある怖い病気です。

ここでは、歯周病になる原因や症状別の治療法など、歯周病についてわかりやすくご案内します。気になる症状がありましたら、すぐに当院までご相談ください。

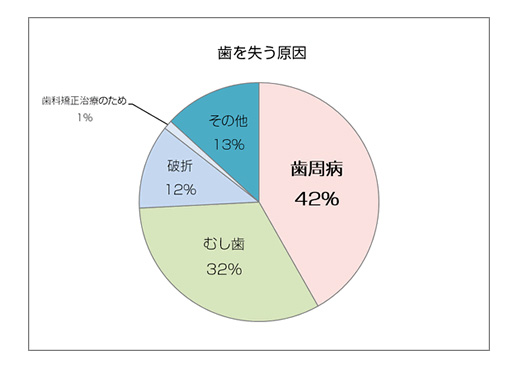

歯を抜かなければならなくなる原因の1位は「歯周病」!

2005年に行われた調査によると、歯を抜かなければならない原因の第1位は「歯周病(42%)」となっています。むし歯は2位(32%)、そして3位が破折(歯の折れ・11%)と続きますが、全体の約半数に近い方が歯周病によって歯を失っていることがわかっているのです。

日本人に多い「歯周病」

歯周病は日本の成人約8割が、予備軍・またはすで罹患しているといわれているほど蔓延している国民病です。歯周病の原因菌はお口の中の歯垢に含まれており、歯と歯茎の溝に付着することで歯茎が炎症を起こし始めます。そのまま放置していくと腫れが進行し、やがて支えを失った歯は抜け落ちてしまうのです。

歯周病の治療、そして予防の基本となるのは、原因となる歯垢や歯石を除去することです。初期段階の歯周病ではこの基本治療を行いますが、改善が見られず悪化した歯周病の場合、外科手術によって感染部位を除去したり、また必要に応じて歯周組織の再生療法を行ったりするなど、歯周病の治療は悪化するほど大掛かりなものとなります。そのため、早期発見・早期治療が重要なのです。

約8割の成人の方は歯周病予備軍

歯周病といえば高齢者がかかるものというイメージをお持ちの方は多いようですが、「成人の10人中8人が予備軍」というデータがあるように、20歳を超えたら気をつけておく必要があります。

初期段階では自覚症状がほとんど現れない歯周病は、気付かないうちに進行し蔓延してしまいます。歯周病は国民病として身近なものではありますが、放置しておくと歯が抜け落ちてしまう怖い病気です。また、歯周病を放置したことで顎の骨にも炎症が進み、骨が溶けてしまうことも。歯茎の腫れ、またブラッシングや食事で出血するといった症状が見られた場合には歯周病を疑うべきです。

また歯周病にかかると、歯茎が下がって歯が長く見える、歯がグラつくなどの症状も出てきます。やがて歯茎から膿が出て口臭が強くなってくるなど、わかりやすい症状が出て来れば、おう歯周病は末期です。そうなる前に、お口の中の状態を定期的にチェックしてもらうことが重要です。

歯周病の影響は全身にも

歯周病は歯垢が原因で発症しますが、この歯垢がブラッシングで除去されない日が続くと、毒性の強い細菌層に変化する「バイオフィルム化」が起こります。歯周病組織の破壊に対して免疫細胞が日々戦ってくれていますが、細菌の増殖とリスク因子によって戦いに勝てなくなると、炎症が進行していくのです。やがて歯の周囲の骨を失ってグラグラになり、最後には抜歯が必要となってきます。

歯周病菌が作る毒素によって血管が詰まる「動脈硬化」の発症や、毒素が呼吸器に入ることにより肺が炎症を起こすなど、お口以外にも影響が出ることがあります。また、インスリンの働きを阻害するので糖尿病が悪化したり (link)、妊娠中のお母さんの場合は低体重児出産に感よりたりと命にも関わってくるため、注意が必要です。

主な歯周病のリスク因子

- 喫煙

- 歯列不正不良補綴

- 全身疾患ストレス

- 遺伝的要因

- 体の副作用

- 感染

主な歯周病リスク因子として喫煙や歯列不正、全身疾患、不良補綴(歯の被せ物が合わない)、全身疾患(糖尿病など)、ストレス、遺伝的要因、薬の副作用、感染など挙げられます。

とくにお子さんの場合、遺伝や家族間の感染に注意が必要です。

そこで当院では「歯科衛生士担当制」により、患者さんを家族単位で管理するシステムを採用しています。たとえばご両親が重度の歯周病の場合、その子どもの歯を守るためにも早い段階から管理や指導を行い、歯周病予防を進めています。

歯周病治療のポイントは「早期管理」!

歯周病の治療は早期管理がもっとも重要です。実際に「5~10年前に受診されていたら治せたのに……」という患者さんも少なくありません。「歯が痛い」「グラグラする」など症状が出てからでは、治療が手遅れになるケースが多くあります。

当院では、自覚症状を感じる前から「位相差顕微鏡」を使って歯周病が活動期であるかどうかを調べます。そして担当衛生士のカウンセリングを経て、歯周病治療を早期開始します。歯石除去など、痛みを感じる処置が苦手な方には麻酔を使った処置も可能ですので、ためらわずにぜひお気軽にご相談ください。処置後には、清々しく良い気持ちでお帰りいただけますよ。

歯周病の進行と治療方法

-

STEP1歯肉炎

-

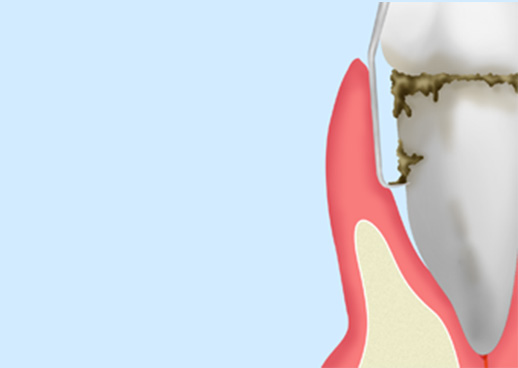

状態 歯周病の初期段階です。歯茎が炎症を起こしているため、歯茎が腫れたり、ブラッシングで出血したりすることがあります。 治療法 専用器具「スケーラー」で歯石や歯垢を取り除く「スケーリング」を行います。ブラッシング指導では、効果的に歯垢を取り除くための方法をお伝えします。

-

STEP2軽度歯周炎

-

状態 歯と歯茎がはがれると同時に、歯茎が腫れることで歯周ポケットが形成されてしまいます。歯周ポケットには歯垢がたまりやすいため、歯周病へと進行しやすい状態です。 治療法 STEP1と同じスケーリングで歯石や歯垢を取りのぞきます。歯周病予防に効果的なブラッシング方法も指導します。

-

STEP3中等度歯周炎

-

状態 正常な状態である2~3mmの歯周ポケットの深さが4mmを超え、歯周炎がひどくなった状態です。歯茎以外の歯周組織にも炎症が広がり、口臭が強くなります。また、歯の根を支える歯槽骨(しそうこつ)が溶け始めます。 治療法 歯周ポケット内部に付着した歯垢や歯石を取り除くため、「歯周ポケット掻把(そうは)術」を行います。術後は歯垢の再付着を防止するため「ルートプレーニング」で歯の表面を滑らかにみがきます。また当院では、痛みが少なく回復の早い、レーザー治療器による治療も導入しています。

-

STEP4重等度歯周炎

-

状態 歯周ポケットがさらに深くなって6mmを超えた状態です。歯槽骨のほとんどが溶かされているため、歯が支えきれずにグラグラしてきます。口臭もさらに強くなり、歯茎から膿が出ることもあります。 治療法 「フラップ手術」で歯茎を切開し歯根の汚れを取り除く治療やレーザー治療を行いますが、抜歯が必要なケースもあります。抜歯をした場合、入れ歯やインプラントなどの補綴(ほてつ)治療を行って、失った歯の機能を補います。

さわみや歯科の歯周病進行度別治療メニュー

軽度歯周病<スケーリング>

「歯肉炎」とも呼ばれる軽度歯周病の状態は歯周ポケットがまだ浅いため、歯石の付着も肉眼で見える範囲です。また、ブラッシング時に炎症を起こしている歯茎から出血が見られます。治療では、超音波スケーラーを用いてスケーリング(歯石取り)していきます。

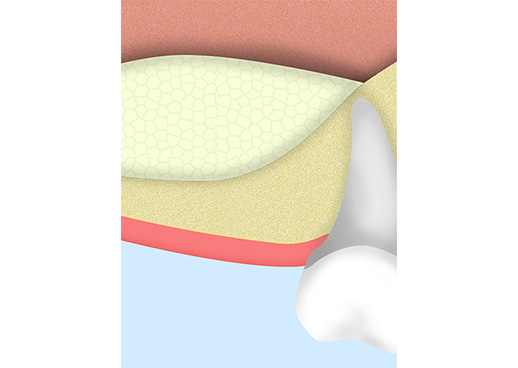

中等度歯周病<ルートプレーニング>

歯を支える顎の骨が溶かされ、歯周ポケットも深くなってきます。歯茎で覆われているはずの歯周ポケット内部の歯質に歯石が付着しているため、深い部分まで器具を使って歯石を取り除くことが必要です。スケーリングと歯石を除去した後の凹凸のある歯の表面に汚れが再付着しないよう「ルートプレーニング」処置で滑らかに仕上げます。その際、痛みが出るおそれがある場合は、麻酔を使用します。

重度歯周病<歯周外科手術>

重症化した歯周病は歯周ポケットがかなり深く、肉眼による手探りでの歯石除去が困難なため、歯周外科手術を行います。麻酔を施したのち歯茎を切開して歯の根元を露出させ、そこに付着した歯石や汚染されている歯肉などを徹底的に除去していきます。顎の骨が広い範囲で溶かされている場合には、骨を再生させる再生療法なども行います。

よくあるご質問

- 自分で歯周病かどうか調べる方法はありますか?

- 歯周病は症状がわかりにくいのが特徴です。そのため、歯周病であることに自分で気が付く方は少なく、歯がグラグラしてから来院される患者さんがとても多くいらっしゃいます。その頃には歯周病末期であるケースが多いため、気になった際は、すぐに歯科医院での受診をおすすめしております。

- 歯が抜けた後に歯を入れておかないと他の歯もダメになってしまうのは本当ですか?

- 歯はドミノ倒しと同じように、ひとつ倒れてしまうと周りの健康な歯に負担がかかってしまいます。そのため、歯を抜けたままにしておくと不安定になり、ほかの歯を失ってしまう危険性が高くなります。

- 歯周病治療完了後、歯周病が再発するおそれはありますか?

- 再び歯周病になってしまうおそれは残念ながら高いため、再発防止のために治療後も定期的なメインテナンスを強くおすすめします。2~3ヶ月に1度は歯医者で定期検診を受け、歯周病を予防しましょう。

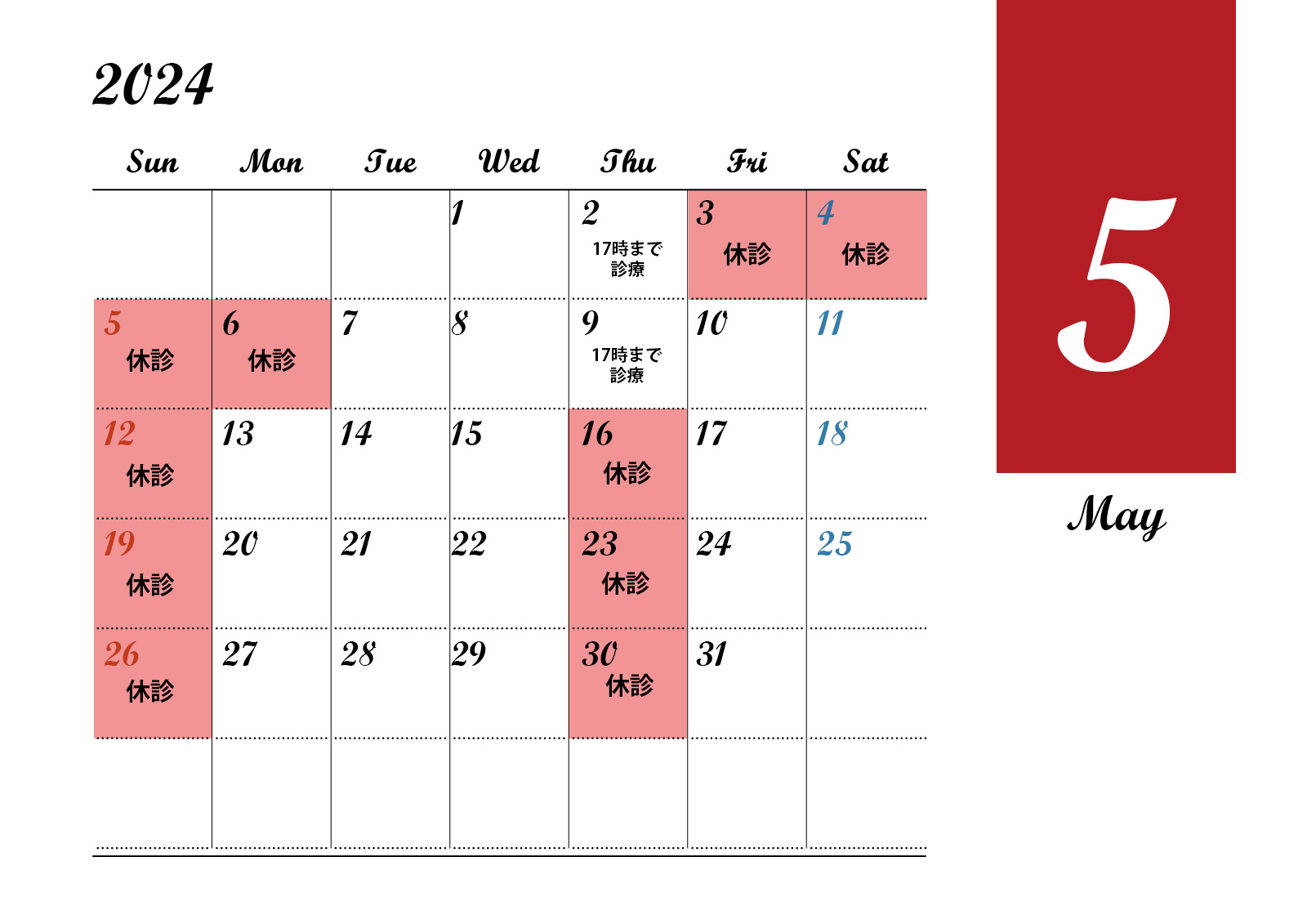

診療予約

大分市戸次地区の「家族の歯を生涯守る」歯医者さん

さわみや歯科医院

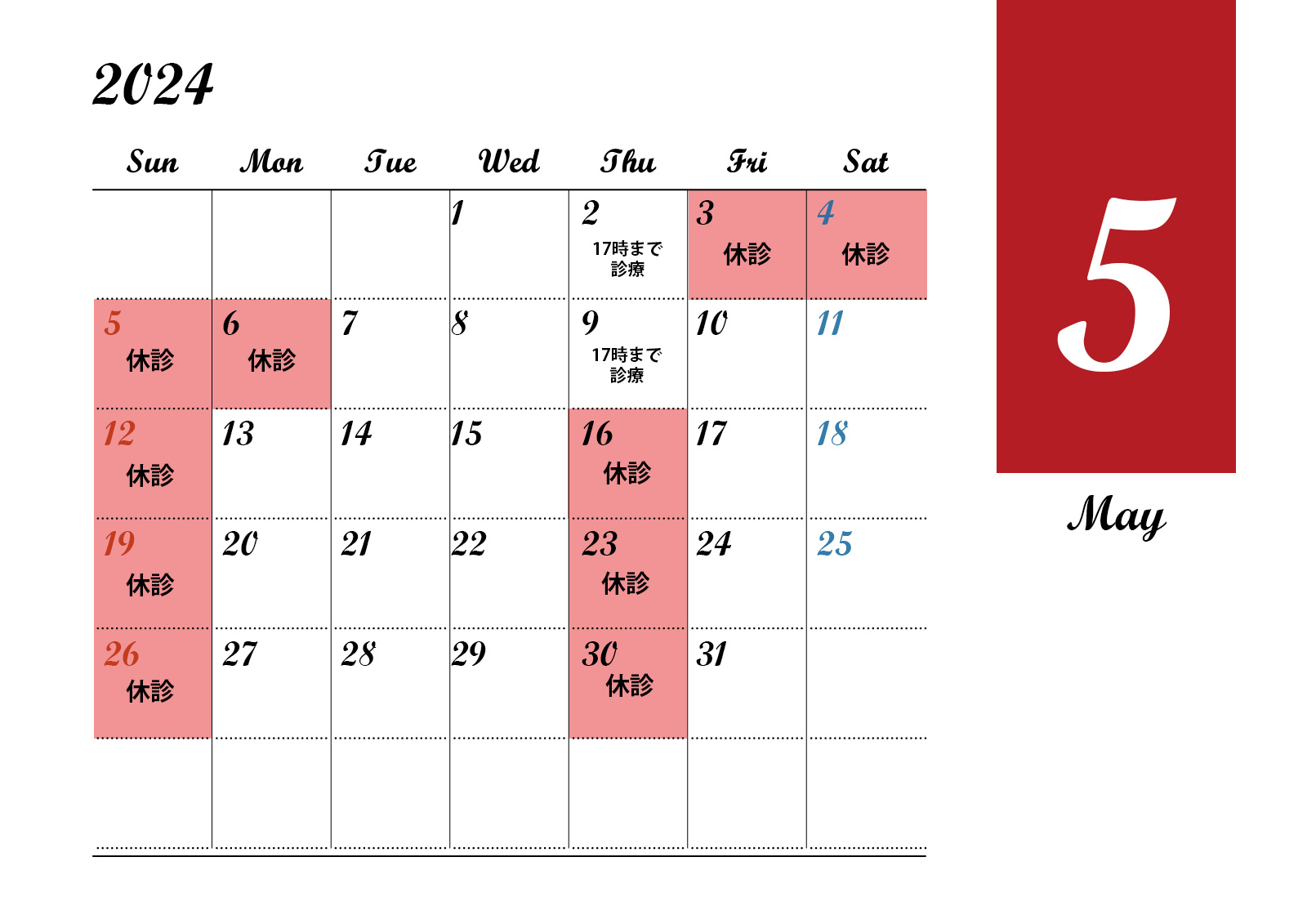

翌月へ